『認定業務丸投げ2県に』『災害関連死 沖縄と千葉』(21面)

【2026年1月11日 沖縄タイムス】

先日1月11日の沖縄タイムスにて、災害関連死の認定業務についての報道がありました。

これは2024年4月1日の沖縄タイムスの記事の、いわば続編的なものになります。

(2024年4月の記事についても、HPコラムで紹介させていただきましたので、ぜひご覧ください)

=新聞掲載情報=『災害関連死 備え薄く』『認定業務の認識規約もなし』沖縄タイムス

(2024年4月2日)(https://www.nanzanlaw.com/column/2602)

2024年4月1日の記事では、沖縄県内の那覇市を除く40市町村が、災害関連死の認定業務について、地元市町村にて審査を行わず、県市町村総合事務組合に丸投げ状態であること、またこの状況は、沖縄県のほか、千葉県と群馬県の3県のみであったことが報道されました。

その後、2024年に明らかとなった状況を受けて、群馬県では認定業務の「丸投げ」をやめ、本年4月から各市町村にて担うことが決まった、という記事が今回の報道です。記事の中で、群馬県市町村総合事務組合の担当者は「住民に一刻も早くお渡しするためにも、身近な市町村に担ってもらうことになった」と説明します。

一方、沖縄県内では、2024年9月、県が各市町村に業務を担うよう要請をしていますが、現時点での見直し等の動きは見受けられません。

災害関連死の審査・認定は、災害弔慰金の支給/不支給を判断するだけのものではありません。認定されることで、遺されたご家族の今後の支援の幅が広がる可能性もあり、ご遺族にとって、とても重要なものになります。

さらには、地域にとっても、防げたかもしれない命の経過から、これからの防災や支援に役立つ、とてもとても貴重な情報でもあります。

迅速に。ただし実態に即した正しい審査を。

万が一が起こるかもしれない将来のために、今とっておくべき対策、改善を強く求めます。

≪事務局≫

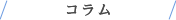

「『有事』での住民避難を人権から考える」

「『有事』での住民避難を人権から考える」

『「日本国旗損壊」罪 必要?』『憲法改正案 参政党が提出』『自維も前向き/一部に慎重論』

『「日本国旗損壊」罪 必要?』『憲法改正案 参政党が提出』『自維も前向き/一部に慎重論』

『盆地浸水「どうすれば」』『南大東 排水できず住民困惑』『「県独自の支援必要」弁護士』

『盆地浸水「どうすれば」』『南大東 排水できず住民困惑』『「県独自の支援必要」弁護士』