『論壇 恒久性と特殊性に考慮を』『沖縄の被災者支援策』

【2024年12月24日 沖縄タイムス】

今朝の沖縄タイムス「論壇」に寄稿しました。

以下、若干補足です。併せてご覧いただけますと幸いです。

1. 都道府県の多くが導入している被災者生活再建支援法横並びの恒久制度

災害で居宅が全壊等すると最大300万円が支給される被災者生活再建支援金は、被災者の希望になる制度です。ただし、一定規模以上の災害にしか適用されません。

国は、一定規模未満の災害については、都道府県や市町村で横並びの制度をつくり、災害の規模にかかわらず支援をすべきと考えています(規模での区分けは、財政負担者の区分け)。

以下のリンクのとおり、既に30の都道府県が、恒久制度として最大300万円支給の制度を制定していますが、沖縄県はまだです。【昭和47年】の【最大5万円】の見舞金しかありません。横並びの恒久制度が必要です。

■令和6年度_都道府県独自の被災者生活再建支援制度(内閣府防災webサイトより)

https://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/pdf/dokujishien_4.pdf

2. 沖縄独自の基準づくり

罹災証明の発行は法律上義務づけられていますが、市町村の自治事務とされています。

どういう罹災証明を発行するかは、自治体に任されているということです。

内閣府防災は基準を公表していますが、あくまでも「参考例」です。

■災害に係る住家の被害認定基準運用指針【総則】(内閣府防災webサイトより)https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r605shishin_1.pdf

※少し容量が重いです

内閣府は今年5月に基準を改訂し、1頁目の冒頭にわざわざ、

「なお、市町村が、地域の実情、災害の規模等に応じ、本運用指針に定める調査方法や判定方法によらずに被害認定調査を行うことを妨げるものではない。」

という一文を挿入しました。

元々自治事務なので、不要な文言ですが、どこの市町村も、内閣府の基準だけでやろうとするので、いやいや、地方自治を発揮して自分のところでやっていいんだよ、もうすこしやろうよ、というメッセージです(地方自治サボタージュへの苦言にも見えます)。

なぜ、内閣府がそんなことを書くかといえば、南北に長い日本列島に建っている家は、全く同じではないからです。雪の多い地域から、強烈な台風と向き合う沖縄まで、各地には、それぞれの気候に適した家が建っています。

家の構造が違う以上、災害で被災した場合に生じる被害も異なってきます。全国一律の基準しかつくれていない内閣府防災の基準では不十分で、それぞれの地域性を考慮した基準を策定しない限り、被害を適切に評価することなどできないということです。

この部分が特に現われるのが、「部位別構成比」に関する部分で、そこにはこう書かれています。

「本運用指針は、一般的な住家を想定し、各部位に係る施工価格等を参考に設定した構成比を採用しているが、住家の部位別構成比は、その規模、階数、仕様により異なり、また、地域差も存することから、地域に応じた適切、適当と思われる部位別構成比を作成して使用することも必要なことと思われる」

沖縄の住宅は、戦後の米軍住宅の流れでできた鉄筋コンクリート造が多く、建て方が内地とは色々異なります。風にはつよいが…という面が正直あります。

そして、こんなにも鉄筋コンクリート造率が高い地域は、全国でも沖縄だけです(他県は木造の方が多い)。

そのため、内閣府防災の基準のうち、木造家屋用の部分は随時改定されていますが、鉄筋コンクリート用の部分に光が当たることはほぼなく、昔のまま、洗練されていない基準になっています。

もちろん、沖縄独特の鉄筋コンクリート造を想定してつくられたものではなく、内地のそれが想定されてつくられています。

これでは、沖縄で生じる被害を適切に評価することはできません。沖縄県用の基準が必要で、国の基準づくりの過程を参考にして、専門家を入れた委員会等を立ち上げ、適切な基準をつくるべきです。

罹災証明書の発行認定は、市町村の自治事務ですので、基準づくりも本来は市町村がすべきことです。那覇市、沖縄市、名護市には、積極的に動いてほしいと思いますが、ぜひ沖縄県にもこの動きをバックアップしてほしいと思います。

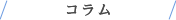

「『有事』での住民避難を人権から考える」

「『有事』での住民避難を人権から考える」

『「日本国旗損壊」罪 必要?』『憲法改正案 参政党が提出』『自維も前向き/一部に慎重論』

『「日本国旗損壊」罪 必要?』『憲法改正案 参政党が提出』『自維も前向き/一部に慎重論』

『盆地浸水「どうすれば」』『南大東 排水できず住民困惑』『「県独自の支援必要」弁護士』

『盆地浸水「どうすれば」』『南大東 排水できず住民困惑』『「県独自の支援必要」弁護士』